Chantier 1 transversal.

Raconter, écrire et diffuser l’histoire du Québec contemporain

Ce premier chantier ancre l’ensemble des travaux de la Chaire à une réflexion historiographique qui porte sur la pratique de l’histoire universitaire et de l’histoire publique. Comment les historiens.ennes ont-ils défini le Québec contemporain et théorisé son parcours historique? Quels enjeux et phénomènes ont retenu leur attention? Quelles stratégies de mobilisation des connaissances ont-ils utilisées? Quels sont les angles morts de leurs réflexions et comment pouvons-nous les combler? Le chantier s’intéresse aussi aux conditions de production de la science historique. Quel est l’avenir de la discipline historique dans un contexte de rationalisation des sciences humaines et sociales? Quelle place accorder aux femmes dans la production du savoir historique au Québec? Pourquoi s’inscrivent-elles en moins grand nombre que les hommes dans cette discipline à l’université? Enfin, ce chantier permet de réfléchir aux fréquentes associations qui sont faites entre histoire, identité et citoyenneté, ce qui place l’historiographie — et la didactique de l’histoire — au cœur des enjeux démocratiques des sociétés contemporaines, en plus de soulever la question de la fonction sociale de l’historien.ne.

Axe 1 : État, institutions et vie politique au Québec

Le premier axe a pour objectif de mieux comprendre pourquoi, quand et comment l’État québécois a été en mesure de jouer le rôle de moteur de transformations politiques, sociales et culturelles. Il nous amène des premières politiques sociales des années 1920 et 1930 jusqu’au second souffle du « modèle québécois » dans les années 1990 et 2000, en passant bien sûr par la période duplessiste et la Révolution tranquille.

Chantier 2.

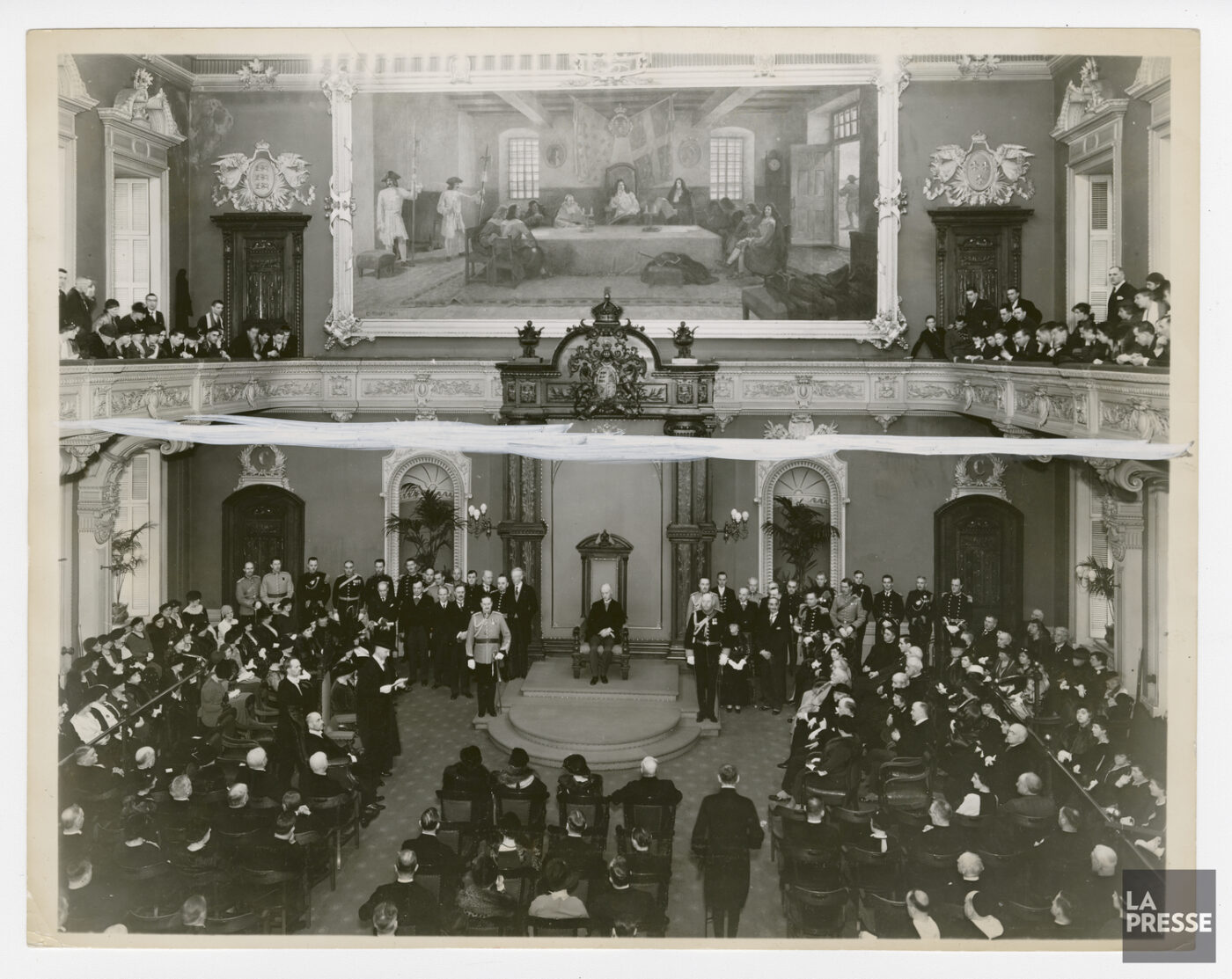

Le Parlement et l’administration publique et parapublique : orientations, expertise, capacité d’agir de l’État

À certains moments de son histoire, l’État québécois s’est doté d’une capacité d’agir exceptionnelle à l’échelle canadienne. L’étude de cette capacité étatique est au cœur du Chantier 2. Celui-ci s’intéresse aux relations entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l’administration publique et parapublique, ainsi qu’aux transformations structurelles de l’État québécois. Parallèlement, ce chantier se penche sur les enjeux reliés à l’administration publique et à l’expertise scientifique ou administrative des hauts fonctionnaires, ainsi qu’à l’histoire institutionnelle ou politique des ministères, sociétés d’État et autres organismes publics et parapublics.

Chantier 3.

Vie démocratique locale et participation citoyenne

Le Chantier 3 aborde l’histoire des institutions municipales et les expériences locales de mobilisation et de participation à des forums participatifs locaux. Il intègre à l’analyse le rôle central du gouvernement municipal dans la vie démocratique québécoise, mais aussi les nombreux enjeux qui se posent depuis des décennies en ce qui concerne les pratiques électorales et délibératives qu’on y observe. Et c’est sans parler des obstacles que doivent surmonter les élus.es et les citoyens.nes dans leur volonté de participer pleinement à cette gouvernance « de proximité ».

Chantier 4.

Libéralisme, interventionnisme, néolibéralisme : contestations des inégalités et promotion des droits et politiques sociales

Le Chantier 4 s’intéresse aux idéologies qui définissent et redéfinissent le rôle et la place de l’État, ainsi qu’à leurs influences internationales et à leur mobilisation par les différents acteurs de la société. Il documentera le rôle central des groupes et mouvements sociaux qui prennent la parole pour : contester l’État, ses choix et ses orientations; dénoncer les inégalités sociales et différentes formes de marginalisation; militer en faveur de l’élargissement du régime de citoyenneté; critiquer les impacts de la mondialisation; et politiser de nouveaux enjeux de société — dont les droits associés aux femmes — et exiger leur prise en charge par l’État. Ce faisant, ce chantier analyse les rapports entre les citoyens.nes et l’État et la signification qu’ils et elles attribuent au concept de citoyenneté sociale.

Axe 2 : Territoire, économie et société au Québec

À travers l’histoire du Québec contemporain, le territoire a été conçu, utilisé et vécu différemment en fonction des orientations politiques et des nécessités socioéconomiques de ceux et celles qui l’habitent. Cette question est au cœur de l’Axe 2, qui a pour objectif de problématiser la dimension « partagée » du territoire en s’intéressant au processus d’appropriation par l’État et certains acteurs économiques, de même qu’aux sensibilités, besoins et revendications des populations locales pour qui le territoire est un milieu de vie et non un objet de conquête.

Chantier 5.

Exploitation des ressources naturelles et énergétiques : choix politiques, conflits sociaux et enjeux environnementaux

Le Chantier 5 analyse les choix et orientations étatiques dans la définition des politiques de développement des ressources naturelles et énergétiques, ce qui permet d’étudier la dimension économique et techno-scientifique de l’exploitation de ces ressources. Il s’intéresse aussi aux jeux d’alliances et de conflits entre les orientations et valeurs défendues par les populations locales — dont les communautés autochtones — et celles mises en avant par les élites politiques et économiques en matière de conception du territoire, d’exploitation des ressources naturelles et de protection des milieux de vie. Enfin, l’exploitation et l’utilisation des ressources naturelles et énergétiques ont soulevé et soulèvent encore, à l’heure des changements climatiques, d’importantes questions économiques, sociales et environnementales qu’il est essentiel d’aborder.

Chantier 6.

Les Autochtones et la société québécoise : tensions, affirmations et coexistence

Le Chantier 6 approfondit certaines réflexions soulevées au Chantier 5. L’aménagement du territoire et le développement dans la vallée du Saint-Laurent et les territoires de colonisation plus récente ont bouleversé les milieux de vie des communautés autochtones, contribuant à leur marginalisation, mais parfois à l’augmentation de leur capacité de résilience et d’adaptation. L’histoire du Québec contemporain doit s’intéresser aux processus de résistances juridiques et politiques déployés par les nations autochtones, tout comme elle doit analyser les enjeux de pouvoir qui se déroulent à l’intérieur des communautés. L’étude de ces processus et des rapports de pouvoir entretenus entre Autochtones et Allochtones doit ainsi permettre d’ouvrir un « espace de dialogue » débouchant sur la mise en valeur d’une multiplicité de perspectives.

Chantier 7.

Développement, dévitalisation et revitalisation des régions et quartiers

Le Chantier 7 porte sur les trajectoires parallèles de certains quartiers urbains et de certaines régions du Québec qui, après une période initiale de développement (incluant les vastes projets de colonisation), ont connu différentes formes de dévitalisation au milieu du XXe siècle, avant de devenir l’objet, à partir des années 1960 et 1970, de diverses entreprises de revitalisation ou de rationalisation. Le chantier analyse les plans d’aménagement conçus par des experts et des technocrates, mais s’intéresse aussi et surtout aux contestations d’acteurs locaux qui ne se reconnaissent pas dans ces grandes ambitions et demandent ainsi que leurs voix soient entendues.

Axe 3 : L’identité québécoise et ses référents culturels

La citoyenneté est étroitement associée à une histoire, à une langue, à des idées, à un imaginaire collectif et à des valeurs qui évoluent et font l’objet de conflits. Formulées par les élites, les références identitaires, mémorielles et linguistiques sont relayées par les médias et les institutions culturelles avant d’être partagées ou non par les différents acteurs d’une société. L’Axe 3 s’intéresse à ces enjeux sociaux et a pour objectif de démontrer que s’ils sont au cœur des stratégies de vivre-ensemble déployées par l’État québécois depuis la Révolution tranquille, ils représentent également une source significative de conflits et de résistances.

Chantier 8.

L’école comme vecteur d’inclusion : enseignement de l’histoire nationale et éducations à la citoyenneté

Le Chantier 8 porte sur une institution qui est au cœur de ces processus de construction culturelle de la citoyenneté. Au fil du XXe siècle, l’école québécoise a été appelée à jouer un rôle central dans la construction et la diffusion de récits collectifs définissant les paramètres de l’appartenance à la communauté, mais aussi différentes formes d’altérité. De même, l’école a permis de définir et de redéfinir les droits et devoirs des citoyens « en devenir » que sont les élèves. Les travaux de ce chantier alimenteront la discussion collective sur l’éducation à la citoyenneté, le « vivre-ensemble » et la lutte au racisme, la participation politique des jeunes et les rapports intergénérationnels. La mise en œuvre du nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise constitue un moment propice pour réfléchir à ces questions et sensibiliser la population à divers enjeux liés à l’éducation citoyenne mis en lumière par les recherches des membres de notre équipe.

Chantier 9.

Médias et institutions culturelles : un espace public en transformation

Le Chantier 9 porte sur le rôle central de la culture — et notamment de la culture populaire — dans la définition d’une identité québécoise. Cette culture s’appuie, pour s’épanouir et se transformer, sur une langue, des institutions culturelles et des médias, tout en étant influencée par les transformations de l’espace public québécois. Ces structures ont permis de diffuser la culture québécoise à l’extérieur de ses frontières, mais aussi de l’exposer à une variété enrichissante d’influences « extérieures », dont la langue anglaise et la culture américaine. Néanmoins, tout au long du XXe siècle, mais surtout depuis le début du XXIe, la fragilité de ces structures a été mise en relief, notamment par une perte de confiance envers les médias et par les multiples fractures engendrées par la transition numérique. Ces tensions sont au cœur des travaux de ce chantier qui apporteront une perspective diachronique sur des enjeux très contemporains.

Chantier 10.

Mémoire, commémoration et patrimoine

Enfin, le Chantier 10 traite des enjeux mémoriels au Québec, de la place qu’occupe la mémoire dans l’imaginaire collectif. Le sort réservé à différentes formes de patrimoine — en particulier au patrimoine bâti et religieux — et la commémoration de divers personnages et événements ont nourri bien des controverses ces dernières années. Les travaux menés dans ce chantier examineront les expériences de ce type afin d’en arriver à une réflexion critique sur les « bons usages » du passé ainsi que sur les stratégies favorisant une préservation plus efficace du patrimoine et une gestion plus consensuelle de la mémoire collective et de ses manifestations.